뉴턴의 상상을 따라 해 보자

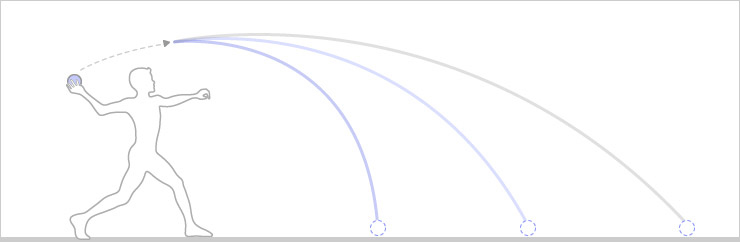

물리는 상상력의 학문이다. 이제 우리도 뉴턴이 했을 그 상상을 여기서 따라 해보자. 그림처럼 내 친구가 사과를 들어 앞으로 던진다.

사과는 앞으로 날아가다가 곧 바닥에 떨어진다. 왜 떨어질까? 물론 지구가 잡아당기기 때문이다. 친구가 이번에는 조금 더 세게 던진다.

사과는 조금 더 멀리 가지만 결국은 역시 바닥에 닿는다. 더 세게 던지면? 친구는 사과를 갈수록 세게 던진다.

하지만 아무리 세게 던져도 지구는 여전히 사과를 밑으로 잡아당긴다.

|

그래서 사과가 날아가는 동안 사과의 고도는 조금씩 낮아지고 결국은 다시 바닥에 닿고 만다. 아무 신기한 일도 없을 것만 같다. 이때 나의 몸은 하늘로 날아올라 점점 더 멀리 날아가는 사과를 본다.

그러자 어느 순간 땅바닥이 평평하지 않고 휘어 있는 것을 느낀다. 지구가 둥글기 때문이다. 땅이 평평했을 때에 비해 사과는 더 멀리 가서 바닥에 떨어진다.

왜냐면 바닥에 더 늦게 닿으니까. 사과를 세게 던질수록 지구 표면이 휘어 있는 효과가 커져서 사과는 갈수록 바닥에 더 늦게 닿는다.

더 높이 올라가 우주 공간에서 지구를 바라본다.

지구는 둥근 공처럼 보인다. 친구가 점점 세게 던지는 사과는 이제 지구 반대편까지 날아가서야 겨우 떨어진다.

그리고 그 다음에 더 빨리 던진 사과는 마침내 지구 반대편을 넘어 영원히 바닥에 닿지 못하게 되고야 만다. 왜냐면 사과가 밑으로 떨어지는 정도에 비해 지구 표면이 더 빨리 휘어버리니까. 즉, 이 사과는 끊임없이 지구 쪽으로 떨어지고 있음에도 불구하고 바닥에 닿지 않고 영원히 지구를 돌 것이다!

저 달도 지구쪽으로 떨어지고 있다

이것을 깨달은 뉴턴은 이제 고개를 들어 하늘을 보았을 것이다. 밝게 빛나는 달. 저 달은 왜 지구를 돌까?

저 달도 지구가 잡아당겨서 지구 쪽으로 떨어지고 있기 때문에 지구를 도는 것은 아닐까? 지구가 태양을 도는 것도 마찬가지가 아닐까? 그리고 지구가 사과와 달을 잡아당기는 것처럼 지구가 태양도 잡아당겨야 하지 않을까?

즉, 태양이 일방적으로 지구를 잡아당기는 것이 아니라 서로가 서로를 잡아당기는 것이 아닐까? 그렇다면 사과도 지구를, 또한 달도 지구를, 그리고 사과와 달도 서로를 잡아당겨야 할 것이다.

결국 지구에 있는 물체나 하늘에 있는 물체나 아무런 차이도 없이 서로가 서로를 잡아당기고 있는 것이다.

|

그래서 서로가 서로에게 끊임없이 떨어지고 있다. 사과가 지구 쪽으로 떨어지듯이 지구도 사과 쪽으로 떨어지고, 지구가 태양 쪽으로 떨어지듯이 태양도 지구 쪽으로 떨어진다. 그리고 동시에 사과와 태양도 서로가 서로에게 떨어진다.

차이라면 무엇이 더 무거운가에 따라 더 적게 떨어지고 많이 떨어지는 차이가 있을 뿐.

대학생이었던 젊은 뉴턴은 이렇게 중력 법칙에 대해 깨달았을 것이다. 물론 이것은 끝이 아니라 시작이었다.

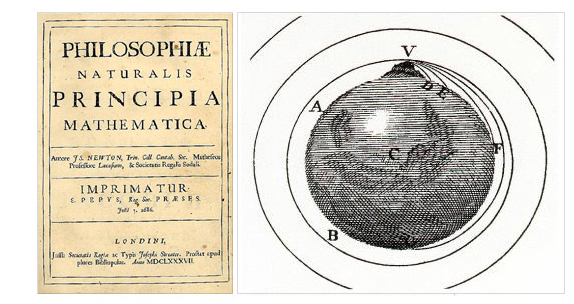

뉴턴은 그 이후 20년에 걸쳐서 자신의 깨달음을 정교한 수학 이론으로 완성해 간다. 그리하여 1687년에 출간한 책이 '자연철학의 수학적 원리'. 책이 워낙 유명해지자 줄여서 흔히 프린키피아(원리)라고만 부른다.

이 책에는 우리가 학교에서 열심히 외우는 뉴턴의 운동법칙 세 가지와 중력 법칙, 그리고 이를 통한 태양계 행성의 운동이 설명되어 있다.

그런데 뉴턴의 이론이 얼마나 시대와 장소를 초월하여 우주 전체에 걸쳐 적용되는 위대한 법칙인지는 어쩌면 뉴턴 스스로도 깨닫지 못했던 것 같다.

뉴턴은 500년에 한 번쯤 신의 신성한 손길이 있어야 태양계가 유지될 것이라고 생각했다.

그러나 뉴턴의 후계자들은 뉴턴보다 더 뉴턴의 이론을 신봉했고 "프랑스의 뉴턴"이라 불린 물리학자 라플라스는 나폴레옹에게 우주를 설명할 때 신이라는 가설은 필요하지 않다고 선언하기에 이른다.

사실 오늘날에도 양자역학과 상대론이 필요한 극한의 상황을 제외하고는 뉴턴의 이론이면 충분하다.

우리의 일상사는 말할 것도 없고 온갖 종류의 건축물 설계나, 태양계를 탐사하는 우주선의 궤도 계산에도 대부분 뉴턴의 이론이 사용된다.

/ 글 김찬주

![[이노데코] 참 좋은 인테리어 디자인 기업 [이노데코] 참 좋은 인테리어 디자인 기업](https://www.hksooyo.com/data/file/news/thumb-19198163_MQPXNyh1_27a32fccfc7453fbfd8e63bab75a3d466037eb00_118x78.png)

![[이승권 원장의 생활칼럼] 100년의 맛을 이어오다, 바로 이곳! [이승권 원장의 생활칼럼] 100년의 맛을 이어오다, 바로 이곳!](https://www.hksooyo.com/data/file/news/thumb-19198163_q5IDTOQa_1d803a1d2489a591f9efa36fd49d913025c39eef_118x78.jpg)

![[홍콩 생활을 위한 필수 중국어] 조동사(1) [홍콩 생활을 위한 필수 중국어] 조동사(1)](https://www.hksooyo.com/data/file/news/thumb-19198163_3VmI1yRL_c9a5bff5db2050edc2bb4604902ef34158ba79b7_118x78.gif)