[이승권 원장의 생활칼럼] 홍콩 무술의 흥망성쇠, 이소룡의 아~ 옛날이여

- 홍콩수요저널 기자

- 등록 2025.08.20 17:34

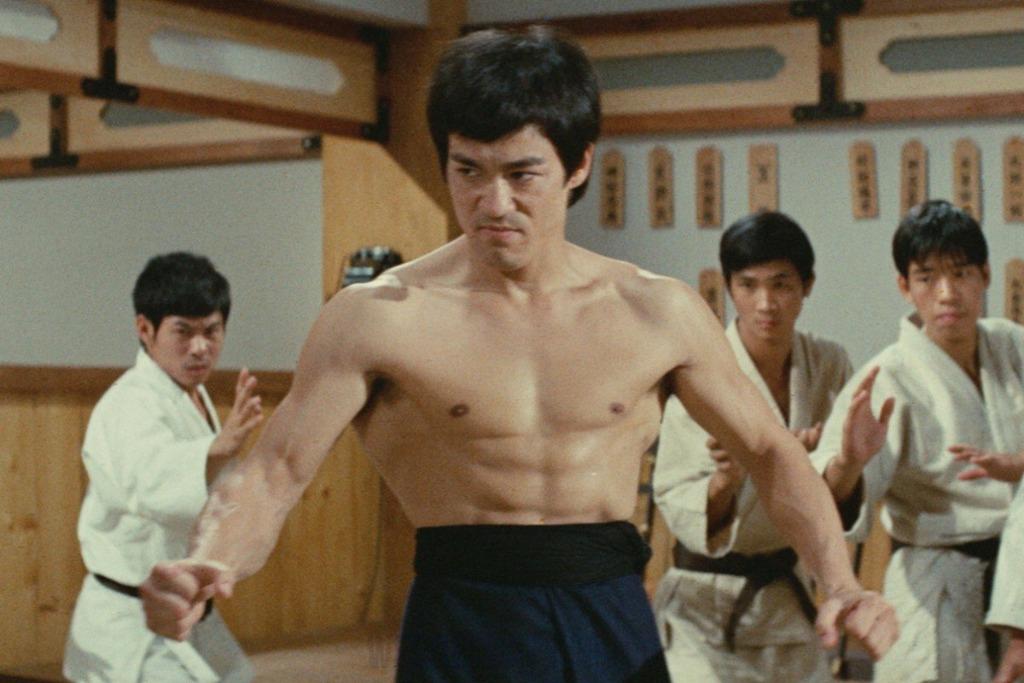

‘홍콩’하면 떠오르는 몇 가지가 있다. 그중 하나는 이소룡, 성룡, 이연걸 주연의 당대를 주름잡던 무술 영화이다. 이는 곧 홍콩이 ‘무술의 메카’였기 때문이었다. 무술이 폭넓은 사랑을 받으며 홍콩 생활 깊숙히 자리잡았던 시기가 있었다. 그러나 막상 홍콩에 와서 살고 있는 교민이라면 주변에 무술을 배운다는 사람을 찾아보기 힘들다. 영화도 이후 주윤발을 필두로 한 누와르 영화로 세대 교체를 한 후 정통 쿵푸 영화는 극장 간판에 거의 걸리지 않고 있다. 홍콩인들은 왜 무술과 거리가 멀어진 것일까?

중국 무술이 홍콩에서 성행하게 된 이유는?

사실 무술은 중국 본토에서 유래되었다. 그 유명한 중국 ‘소림사’는 무술이 태동한 장소로 알려져 있다. 그런데 정작 홍콩에서 크게 인기를 끈 이유는 무엇일까?

이는 정치적, 사회적 분위기와 맞닿아 있었다. 19세기 말, 국운이 쇠퇴하는 시기에 중국 사회에는 청나라를 엎고 새로운 시대를 맞으려는 인물들이 생겨났다. 이로 인해 청나라 조정의 수배를 당하며 도망치는 사회 인사들 또한 적지 않았다. 이때 이들이 몸을 피해 건너 간 곳이 홍콩이었다. 홍콩은 영국 정부의 통치 하에 있었기 때문이다. 이중에는 무인들도 상당수 포함되어 있었다. 광동 불산에서 활약한 황비홍의 수제자인 링완까이, 사마귀 권법의 대부인 라우수이빈 역시 이즈음 홍콩으로 넘어왔다. 이렇게 반청 운동을 하다가 중국 대륙에서 ‘사고’를 치고 건너온 무예인들은 홍콩에서 도장을 차리고 제자들을 가르쳤다.

중국 대륙에 공산당이 들어선 이후에는 무술이 핍박을 받았다. 한 예로1966~1976년에 발생한 문화대혁명 시기, 소림사는 약탈을 당했고 승려들은 투옥되었다. 이때에도 중국의 무예인들은 탄압을 피해 홍콩으로 이주하였다.

홍콩 무술의 전성시대

19세기 말부터 20세기 중반에 걸쳐 대륙의 많은 무예인들이 홍콩에 몰리며 홍콩 사회를 무술의 도시로 변화시키기 위한 사회적 기반이 형성된다. 당시는 사람들의 취미 활동이 다양하지 않았던 시기였는데, 무술은 이 빈틈을 파고 들었다. 치안이 불안한 상황도 스스로를 지키기 위한 동기 유발을 이끌었다.

홍콩 사회에 무술이 전성기를 누린 것은 1960~1970년대이다. 한때 홍콩 전체에 무도관이 418곳이 있었고, 무술을 배우는 인구는 약 1만 2천 명에 달했다. 이소룡 영화와 김용의 무협지가 누린 인기도 무술 전성시대에 영향을 끼쳤다.

대륙에서 건너온 ‘사부님’들은 주로 임대료가 저렴한 옥상에 무도관을 열어 제자들을 양성했다. 도장은 주로 저녁이 되어 문을 열었고, 옥상마다 힘찬 북소리와 기합 소리가 동네를 떠들썩하게 했던 것은 당시 홍콩 사회의 진풍경이었다.

홍콩 무술의 쇠퇴기

1980년대가 되어 홍콩의 무술은 쇠퇴기를 맞이해야 했다. 1970년대에 전성기를 이뤘지만, 당시 사회적 병폐도 생겨났다. 무도관끼리 충돌이 생겼고, 조폭들과도 연계되었다. 1974년 정부 조사에 따르면, 흑사회(조폭)와 관련된 무도관이 3분의 1에 달했다고 한다. 무도관들은 부수입을 올리기 위해 사자춤과 용춤 공연도 병행하여 행사장을 찾아다녔다.

이때에도 조폭들이 개입되는 경우가 많았다. 이러한 문제들로 결국 정부는 메스를 들이댄다. 무도관 운영에 대한 규정을 강화한 것이다. 정부의 관리 강화는 1973년경 시작되어 1980년 법령으로 완성되었다. 이는 무도관의 경영을 어렵게 하였다. 소방 관리법도 강화되어 옥상에 자리잡은 무도관은 점점 설자리를 잃게 되었다. 홍콩의 마지막 옥상 도장은 2010년 4월에 문을 닫았다.

이에 더해 다양한 취미거리도 선택의 폭을 넓혔다. 축구나 농구 등 타 스포츠 종목이 인기를 얻게 되었고, 격투기로는 태국 복싱이 유입되어 무술의 지위를 위협하였다.

더 이상 무술에 관심이 없는 홍콩인들

현재 홍콩 사람들은 저마다 각양각색의 취미 생활을 즐기고 있다. 게임, 영화, 드라마, 그 외에 여가 시간을 메워줄 활동들이 즐비하다. 운동을 한다 하더라고 각종 구기 종목이나 하이킹, 수영, 요가 등을 어디에서나 즐길 수 있다. 무술과 같은 격투기의 경우 무에타이 등을 선호한다. 필자가 십 수년간 한국어 수업을 하며 만난 홍콩 사람들 중 무술 도장에 다닌다는 사람은 한 명도 만나보지 못했다. 대신 무에타이를 배운다는 여성들은 간간히 눈에 띄었다.

또한 현대인들은 스포츠를 선택할 때, 기왕이면 몸매도 아름답게 가꿔주는 운동을 선호하는 것 같다. 코로나가 사라진 이후, 문을 닫았던 피트니스 센터가 우후죽순처럼 생기는 것을 보면 시대적 요구를 반영하는 운동이 무엇인지를 보여준다. 필자는 주말이면 동네에서 달리기를 하는데, 몸 좋다고 생각하는 남성들은 죄다 웃통을 벗고 뛴다.

무에타이를 배우는 여대생인 발레리에 응 씨는 한 매체와의 인터뷰에서 ‘무술 사부들의 근육은 멋있어 보이지도 않고, 심지어 뚱뚱한 사람도 있다’고 한 말은 젊은이들이 무술을 바라보는 또 하나의 시각을 드러낸다.

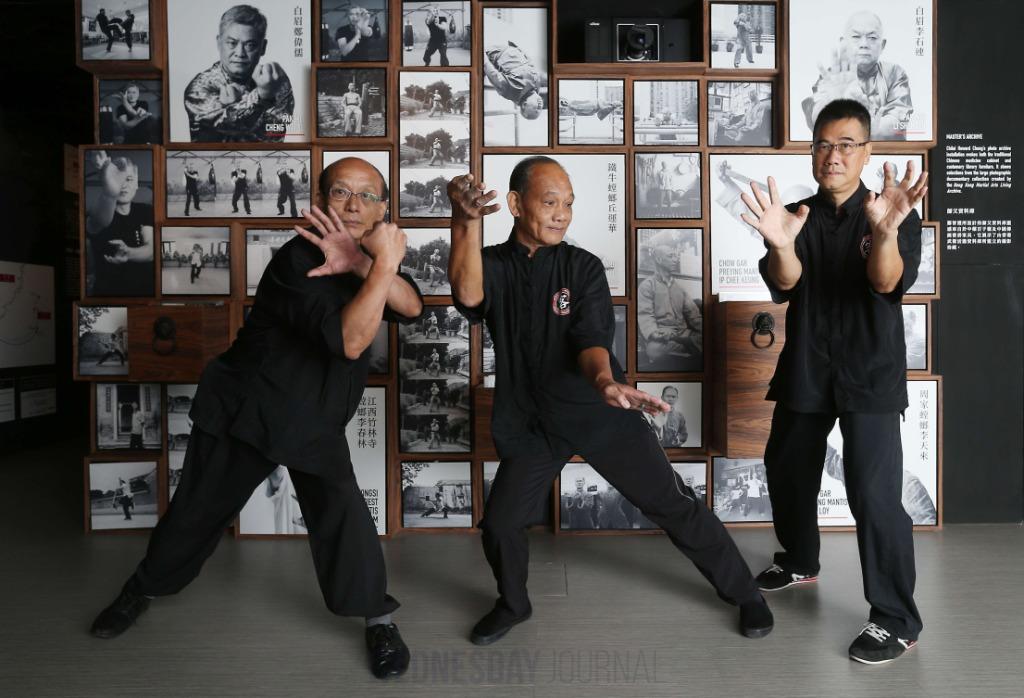

이에 더해 홍콩의 높은 임대료는 무술의 부활은커녕 명맥을 잇기도 어렵게 한다. 현재 사부들 중 상당수는 수강생들이 있는 곳으로 찾아가 공원 등의 장소에서 지도하고 있다.

결국 홍콩의 전설 이소룡이 무덤에서 박차고 나와야만 홍콩의 무술붐도 다시 살아날까? 이 글을 쓰다 보니 문득 이연걸의 황비홍, 견자단의 엽문 같은 정통 무술 영화가 보고 싶어진다.

< 참고자료 >

“李小龙“退场”,香港功夫文化衰落”, 纽约时报中文网

“天台武館:一部武館史,半部香港史”, 香港01

![[이승권 원장의 생활칼럼] 홍콩 무술의 흥망성쇠, 이소룡의 아~ 옛날이여 [이승권 원장의 생활칼럼] 홍콩 무술의 흥망성쇠, 이소룡의 아~ 옛날이여](https://www.hksooyo.com/data/file/news/thumb-3664149646_HtqT7POi_2d10e9af0d71d9b96513bdac9bb589c7581eacf1_118x78.jpg)

![[홍콩 생활을 위한 필수 중국어] 필수 어휘 300(50) [홍콩 생활을 위한 필수 중국어] 필수 어휘 300(50)](https://www.hksooyo.com/data/file/news/thumb-3664149646_nrdM5YlK_04f3fdb3b9bc40e1b67775830ee26c21e7135979_118x78.png)